Christoph Erath

Institutsleiter Sekundarbildung und Fachdidaktik

Offizielle akademische Titel: (HS-Prof. Priv.-Doz. Dipl.-Ing. Dr.rer.nat.)

PH Vorarlberg

(University College of Teacher Education Vorarlberg)

Liechtensteinerstraße 33-37

6800 Feldkirch, Austria

Raum: 133

Tel.: +43 (0)5522 31199-122

E-Mail: christoph.erath(at)ph-vorarlberg.ac.at

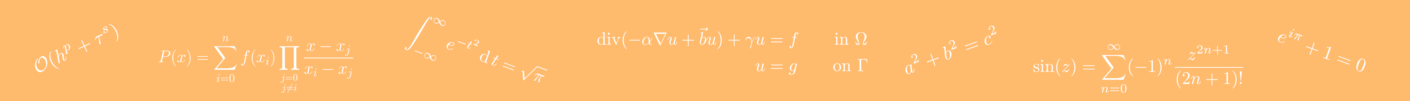

I am a Professor in Mathematics. I study different aspects of numerical schemes for partial differential equations.

Some research interests:

- Schemes: Finite Element Methods (FEM), Finite Volume Methods (FVM), Boundary Element Methods (BEM), Discontinuous Galerkin Methods (DGM), Coupling

- A priori and a posteriori error (robust) analysis

- Adaptivity, mesh refinement strategies

- Numerical schemes for climate modeling

- Developing of new teaching formats in cooperation with local companies

The relation of my research area to a topic for a school lecture

is reflected in the slides (in German)

Mathematik einmal ungenau, oder doch nicht?

Können wir unsere Welt im Schlunterricht approximieren?

Herausgeberschaft

| 2023 (29) | C. Erath (Herausgeber). Spaß an Mathe! Attraktiver Unterricht an der Schule, F&E Edition. Die Forschungszeitschrift der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, 29: 1-120, 2023. |

Refeered Publications (at least two referees)

Proceedings (publications for marketing)

| 2016 | C. Erath, G. Of, and F.-J. Sayas. A non symmetric FVM-BEM coupling method, PAMM, 16(1): 743-744, 2016. 18th annual meeting GAMM. DOI: 10.1002/pamm.201610360 (Open Access) |

Betreuung von Bachelor- und Masterarbeiten in verschiedenen mathematischen Themengebieten.

Bei Interesse melde Sie sich bitte unter christoph.erath@ph-vorarlberg.ac.at.

Regelmässige Lehrveranstaltungen:

Wintersemester

- VO Angewandte Mathematik (3 SSt)

- PS Angewandte Mathematik (3 SSt)

- PS "Vielfalt" nutzen im Schulalltag (2 SST)

- PJ Masterarbeit

Sommersemester

- VO Analysis 2 für Lehramtsstudierende (4 SSt)

- PS Analysis 2 für Lehramtsstudierende (3 SSt)

- VO Mathematische Methoden für Lehramtsstudierende(2 SSt)

- SE Seminar mit Bachelorarbeit(2 SSt)

- PJ Masterarbeit

2021 (28) | M. Elasmi, C. Erath, and S. Kurz. |

Short CV

- since September 2020: Professor at the University College of Teacher Education Vorarlberg (PH Vorarlberg, Austria)

- In December 2020 (finalization Oktober 2020) I was awarded the venia docendi (Habilitation, Privatdozent) from TU Wien (Austria) in Applied Mathematics.

- From September 2014 to August 2020 I was a Professor for Numerical Mathematics at TU Darmstadt (Germany) at Department of Mathematics (Numerical Analysis and Scientific Computing group). I was the head of a team (PostDoc and PhD). My performance was positiv evaluated in June 2017 (equivalent to a habilitation).

- Assistant (Univ. Ass. with teaching) from September 2013 to August 2014 at the Faculty of Mathematics, University of Vienna, Austria.

- PostDoc from August 2010 to July 2013 at National Center for Atmospheric Research and University of Colorado at Boulder in Boulder, Colorado, USA.

- PhD (Dr. rer. nat., summa cum laude, July 2010) in Mathematics from Ulm University, Germany.

- University Assistant (with teaching) from October 2005 to August 2010 at the Institute for Numerical Mathematics, University of Ulm, Germany.

- Master degree (Dipl.-Ing., with honor, October 2005) in Technical Mathematics from the TU Wien, Austria.

Selected Grants and Awards

My research was honored by several grants and awards. , e.g.:

- Award 2012 from the Ulmer Universitätsgesellschaft for my PhD Thesis

- PhD scholarship from the federal state Baden-Württemberg, Germany, March 2007 - February 2010

- Award 2006 from the Austrian Mathematical Society (ÖMG) for my Diploma Theses

| 10/2020 | Habilitation Thesis Advanced Numerical Methods for Fluid Mechanics Problems - Theory, Analysis, Numerics, and Application. |

| 04/2010 | PhD Thesis Coupling of the Finite Volume Method and the Boundary Element Method - Theory, Analysis, and Numerics. Ulm University, Germany, 2010. DOI: 10.18725/OPARU-1794 |

| 09/2005 | Diploma Thesis (in German) Adaptive Finite Volumen Methode. TU Wien, Austria, 2005. |